我们家街坊邻居总是说:“趁着父母还有力气,多带他们出去转转。”正好今年母亲56岁了,我想这也是个好时机。

于是,我精心策划了一场给母亲的旅行,打算让她散散心。

但万万没想到,这场旅行却在不到三天的时间里成了闹心之旅。

旅行前的计划与期待

我把这个计划告诉了母亲,满怀期待地想着她的反应。

她显得有些犹豫:“这么大的事,你一个人准备得好吗?”我笑着安抚她:“妈,放心吧,我把一切都安排好了。”我预定了风景优美的海滨城市,还查好了当地的美食和景点,想着这次要让从未有过长途旅行的母亲好好享受一回。

我满心欢喜地准备好一切,兴冲冲地买好了机票、预定了酒店、制定了详细的行程计划。

想着这次肯定能让母亲开心,弥补她这些年来为家庭操劳的辛苦。

可是,事情的发展远远超出了我的预料。

碰上母亲的节俭习惯

出发那天,在机场等候区里,母亲拿出了一大包自带的饭菜。

“妈,咱们出来玩,不用这么省吧,一路上都有吃的。”

她却坚持:“外面的东西又贵又不好吃,吃自带的饭菜最健康。”我只好无奈地接受了。

不仅如此,到达目的地的第一个景点,我刚准备掏钱买票,母亲就皱着眉:“这么贵的门票,不去也罢。”

这让我十分无奈,我本以为这是一次放松身心的旅行,却发现母亲一直在坚持她那严格的节俭原则,连景点门票都嫌贵,不肯花钱进去。

不断升级的母女矛盾

接下来的几天,矛盾不断升级。

母亲无论到哪都嫌贵,从吃饭到住宿,都挑剔不断。

看着她一蔬一饭的考虑,我心里其实也有些心疼,但更多的是无奈。

看着母亲高兴不起来,整个旅行都笼罩在沉闷的气氛中。

即使我尝试开导她:“妈,咱们出来就是为了放松,不用这么省。”

她依旧坚持:“省钱才是过日子。”

有一次,我带她去海滩边的餐馆,点了几份当地特色美食,想开开心心地吃顿好的。

她却看着菜单摇头:“你看看,这么贵,不如带的馒头和咸菜实在。”一路上,我一个劲儿地安排,母亲一个劲儿地挑剔,我们一点儿也没享受到旅行的乐趣。

寻找彼此的理解

旅行的第三天,终于到了我所能承受的极限。

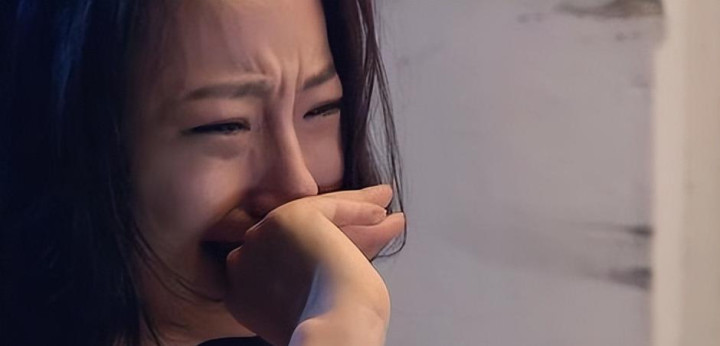

我和母亲大吵了一架。

她说:“我根本就不想出来玩,你硬要带我。”这句话让我呆住了。

原来,她从头到尾都不是在享受旅行,而是在忍受这一切。

我也忍不住大声说:“妈,我真的是为你好,想让你放松一下。”

结果她却固执地回应:“你这样逼我,好像我做错了什么。”

回程的火车上,我们都沉默无言,气氛比刚出发时还要沉重。

我心里想着:以后说什么也不会再带母亲出门旅行了。

但随着车厢的摇晃,我开始反思这三天的经历。

也许问题并不在于母亲的节俭,而是在于我没有真正理解她的生活方式和内心需求。

旅行结束后,我告诉自己,让母亲放松、开心的方式也许并不是我所认为的那些“大手笔”。

她喜欢朴素、简单的生活,我应该尊重她的选择,而不是把自己的意愿强加给她。

在这次不顺的旅程中,我看到了母亲的坚持和顽固,也看到了自己的固执和急躁。

其实,母亲节俭并没有错,她只是在用自己的方式过日子,而我则应该学会尊重她的生活态度,理解并支持她。

这次旅行虽然充满了波折,但它让我明白了一个道理:真正的亲情,不在于让对方去接受自己认定的“好”,而是在于理解和尊重对方的选择。

现在,我不会再强求母亲改变她的节俭习惯,而是学会接受她的想法,找到更能让她舒心的相处方式。

结尾

经历了这次旅行的曲折,我意识到母亲的坚持并非全无道理。

她的节俭其实是她对生活的一种负责,我应该以更宽容的心态去理解她。

在未来的日子里,我愿意在她的生活方式中找到平衡点,不再用自己的标准去衡量她的幸福。

每个人都有自己的生活方式,我们需要做的,是在相互理解中找到共鸣,而不是试图改变对方,将自己的意愿强加于人。

这个旅行让我看到了母亲生活中的“智慧”,也让我们之间的关系走向了新的理解。

有时候,我们以为的“好”未必适用于他人。

换个角度,理解和尊重,每一次相处才能更加和谐。

这次旅行虽然不尽如人意,但它让我学会了另一种爱的表达方式。

母亲的节俭是一种生活态度,而我对她的爱,也将以更加尊重和理解的姿态继续。

希望每一个子女,在爱父母的时候,都能找到那条既尊重他们选择,又能给予他们更多幸福感的路。

这样,生活才能更和谐美好。

上一篇:没有了

下一篇:斯洛伐克暂时关闭驻伊朗大使馆